Dyana Gaye et Valérie Osouf, programmatrices de Tigritudes

« Tigritudes est une anthologie subjective. »

Faire découvrir 126 films issus de tout le continent africain, couvrant 60 ans d’histoire : c’est le défi un peu fou relevé par les réalisatrices Dyana Gaye et Valérie Osouf. Baptisée Tigritudes, leur programmation s’installe au Forum des images jusqu’au 27 février. Elles nous expliquent leur démarche.

Interview : Caroline Veunac

12 janvier 2022

![]() Temps de lecture 5 min

Temps de lecture 5 min

Amies depuis 25 ans, la réalisatrice franco-sénégalaise Dyana Gaye (Des Étoiles, Un Conte de la Goutte-d’or) et la documentariste Valérie Osouf (L’Identité Nationale, Abderrahmane Sissako, Par-delà les territoires) ont une connaissance approfondie des cinématographies africaines. Au Forum des images, elles proposent cet hiver, du 12 janvier au 27 février, une programmation de 126 films issus d’une quarantaine de pays africains, ainsi que de leurs diasporas. Une panorama géographique, mais aussi historique, puisque le cycle couvre une période de soixante ans, de 1956 à nos jours. Accompagnée de masterclasses et de mises en perspectives apportées par des intellectuels et des artistes issus du cinéma mais aussi d’autres champs disciplinaires, cette anthologie panafricaine d’une richesse étourdissante veut rendre compte des échos d’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre, du continent avec le reste du monde. Aux œuvres connues, comme Muna Moto, le chef-d’œuvre de Dikongue Pipa (Cameroun) ou Heremakono (en attendant le bonheur) d’Abderrahmane Sissako, répondent des films plus rares, issues de pays peu filmés, comme La Bataille de Tabatô, de Joao Viana, tourné en Guinée-Bissau. Guidées par leur subjectivité, Dyana Gaye et Valérie Osouf ont imaginé un panorama sensible, à la fois politique et immersif, d’une grande diversité formelle, et itinérant, puisqu’il circulera en Afrique à partir du printemps.

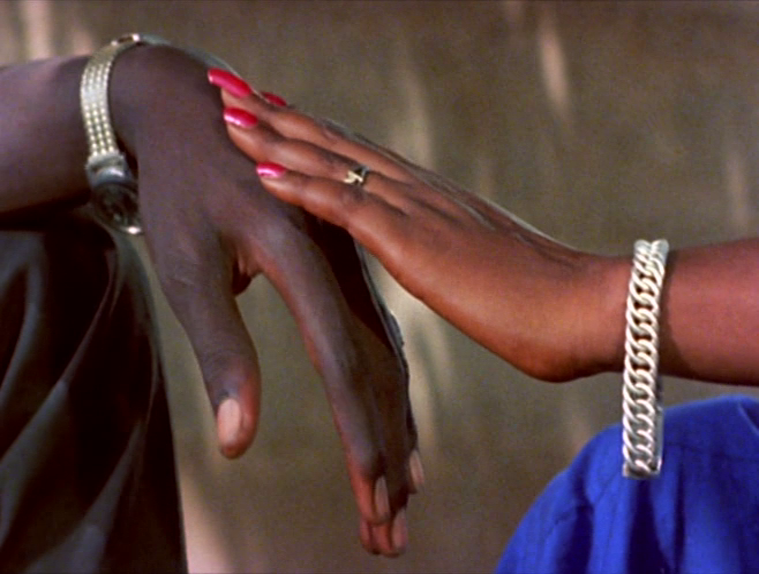

Maki’la, de Machérie Ekwa (Congo, 2018)

Pourquoi avoir daté le début de vote cycle en 1956 ?

Dyana Gaye : Nous voulions nous adosser à la chronologie des indépendances, et la vraie grande vague commence en 1956 avec celle du Soudan. Nous avions été très touchées par une installation collective menée par l’écrivaine et historienne d’art Zahia Rahmani à l’INHA (Institut National d’Histoire de l’Art), Sismographie des luttes, qui mettait en perspective les revues non-occidentales depuis le début du 19e siècle. Ça nous a inspiré cette approche chronologique. Les cinémas d’Afrique sont généralement présentés par zone géographique, et rarement dans l’amplitude du continent. Les présenter de manière chronologique nous permettait de mettre en résonance les modes de fabrication et la circulation esthétique, sur le continent et dans la diaspora.

Dans quelle mesure les cinématographies africaines sont-elles marquées par les mouvements d’indépendance ?

Valérie Osouf : Avant les indépendances, il n’y avait aucun cinéma endogène sur le continent, hormis le cinéma égyptien. Ces cinématographies sont nées avec les luttes de libération. C’est pour cela que notre programmation s’appelle Tigritudes : à un moment donné, ces artistes se sont emparés de leurs propres voix et ont exprimés des regards non plus d’objet, mais de sujet. On peut citer Mortu Nega, de Flora Gomes (Guinée-Bissau, 1988), qui traite de la lutte de libération du PAIGC (Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert) : le film a presque 40 ans, et aujourd’hui, on voit beaucoup de cinéastes portugais s’emparer à leur tour de ce pan de leur histoire.

Mortu Nega, de Flora Gomes (Guinée-Bissau, 1989)

Et esthétiquement, comment se manifeste la corrélation entre le développement du cinéma africain et la libération des peuples ?

D.G. : Dans les années 60-70, le mouvement d’appropriation rend le geste des cinéastes beaucoup plus libre, avec beaucoup d’histoires d’émancipation, notamment féminines, et ce sur le continent mais aussi dans la diaspora, avec par exemple la L.A. Rebellion aux États-Unis, menée par des cinéastes comme Charles Burnett, Haile Gerima ou Billy Woodberry, que nous accueillerons pour une masterclass ; mais aussi par des femmes qui réalisent des films expérimentaux, comme Melvonna Ballenger (Rain, 1978) ou Camilla Billops (Suzanne, Suzanne, 1982). Ensuite, au milieu des années 80 et dans les années 90, arrive une forme de coopération qui donne lieu à des coproductions internationales, et l’on va vers un cinéma beaucoup plus formaté, orienté vers un public occidental de festival.

Le champ est très vaste, et votre sélection très riche. Quels critères, mais aussi quelles contraintes, ont présidé à vos choix ?

V.O. : Nous avons mis en commun notre cinéphilie. C’était très important pour nous d’intégrer l’entièreté des 54 pays du continent quand nous le pouvions, y compris le Maghreb, qui est souvent exclu des festivals de cinéma dit africain. Nous avons travaillé pendant trois ans. Nous avons fait des recherches à travers nos réseaux de correspondants, mais comme il n’y a que neuf cinémathèques sur le continent, beaucoup d’œuvres ont disparu, parfois nous n’avons pas réussi à pister leurs ayants-droits, ou pas pu accéder à des copies pour une projection dans une grande salle. C’est ce qui explique aussi la diversité des formats, du 16 mm au support numérique… Il y a des pays où il n’y a pas de films, alors nous avons choisi des courts-métrages pour témoigner quand même de gestes forts pour ces pays-là.

D.G. : Et puis le Covid nous a parfois empêchées d’aller sur place, alors que beaucoup de films ne peuvent pas être vus si l’on ne va pas sur les lieux.

V.O. : Nous aurions adoré par exemple montrer Fangs, un Rocky Horror Picture Show algérien…

D.G. : Il y a eu des contraintes et des regrets, mais nous avons déjà 66 séances et 126 films, ce qui est énorme ! Nous avons cherché un équilibre entre les décennies et les zones géographiques. Les années 70 sont très riches et donc il a fallu faire des choix ; certains pays comme l’Egypte, l’Algérie et le Sénégal sont très forts, mais on ne pouvait pas montrer que ces films-là… On insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une rétrospective, mais d’une anthologie subjective, née de nos regards croisés de réalisatrices.

V.O. : C’est une anthologie sous forme de fresque, on parcourt 40 pays, des milliers de kilomètres, 60 ans de cinéma… J’espère que ça remédiera à un manque de curiosité chronique.

Finye, de Souleymane Cissé (Mali, 1982)

On sent notamment l’envie de mettre en lumière des cinéastes moins connus que ceux qui ont leurs entrées dans les festivals internationaux…

D.G. : Oui, c’était le sens de notre démarche, mais l’idée n’était pas non plus de contourner des cinéastes importants comme Souleymane Cissé, Idrissa Ouedraogo ou Djibril Diop Mambéty, qui ont beaucoup compté pour nous. En revanche, il nous importait de montrer des œuvres d’eux un peu moins connues que celles qui circulent le plus dans les festivals.

Vous parlez de sous-diffusion chronique du cinéma africain. Cela évolue-t-il, et certains pays font-ils office de fers de lance ?

V.O. : C’est triste à dire, mais il y a encore un découpage post-colonial très problématique dans l’intérêt des pays occidentaux pour le cinéma africain. Les Français connaissent surtout le cinéma marocain, algérien, burkinabé, malien, pour eux le continent africain s’arrête là, et il en va de même pour les zones lusophones. Et dans une moindre mesure pour les zones anglophones, car elles ont développé une industrie audiovisuelle extrêmement puissante, que ce soit au Kenya, en Ouganda ou au Nigeria, ce qui leur permet d’avoir un marché endogène. Alors que les autres pays sont souvent redevables et dépendants de l’argent du Nord… Comment on peut être libre quand l’argent vient de l’ancien colonisateur ? Heureusement, oui, ça évolue, grâce à des labs dans certains festivals, comme Turin, Locarno, Belfort ou Sundance.

D.G. : Sur le continent aussi, il y a des initiatives, comme la résidence d’écriture panafricaine Realness en Afrique du Sud. La démocratisation des outils donne de nouveaux moyens de production à de jeunes cinéastes, et l’on voit émerger des cinématographies qui n’existaient pas il y a 20 ans.

La formation est-elle une des clés de cette éclosion ?

D.G. : Oui ça se développe, souvent à l’initiative de producteurs ou de cinéastes. Une école a ouvert au Sénégal, au Burkina, il y en a en Ouganda, en Afrique du Sud, beaucoup de formations documentaires, le réalisateur Ladj Ly a ouvert une école « Kourtrajmé » à Dakar… Et puis Internet permet à de jeunes cinéastes du continent de devenir cinéphiles.

Mother I’m Suffocating, This is my last film about you, de Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho, 2019)

Qu’est-ce qui caractérise la jeune génération de cinéastes africains, en termes formels et stylistiques ?

D.G. : De manière générale, on observe un retour à une forme très singulière qui s’était un peu perdue. Depuis le début des années 2000, beaucoup de cinéastes travaillent à la lisière des arts plastiques et du cinéma.

V.O. : Beaucoup sont pluridisciplinaires, à la fois plasticiens, poètes, photographes…

D.G. : C’est frappant et enthousiasmant, comme une nouvelle Nouvelle vague !

Tigritudes, du 12 janvier au 27 février au Forum des images.

Programme complet : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/tigritudes-2022

Voir aussi